Wird KI meinen Job übernehmen? Muss ein bedingungsloses Grundeinkommen her? Und wie steht es um die Cybersicherheit?

23.01.2024

Markus Reck

Ein gutes Jahr ist es nun her, da ChatGPT die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich gezogen und zugleich den Startschuss für eine gesamtgesellschaftliche Diskussion der Auswirkungen von KI auf unser tägliches Leben gegeben hat. Mit den neuesten Gerüchten um einen Paradigmenwechsel im Modell-Training (s. Q* von OpenAI) wird diese Debatte weiter befeuert und werden die Bedenken der Zukunftsforscher untermauert.

Neben die anfängliche Begeisterung über einen überraschend intelligenten Chatbot haben sich jedoch schnell auch Sorgen gemischt: Von „Mein Kind lässt seine Hausaufgaben von KI schreiben“ wurde schnell „Um Himmels Willen, ich könnte meinen Job bald an KI verlieren“.

Um sich ein genaueres Bild der Stimmungslage in Deutschland zu machen, hat Kafka Kommunikation eine Umfrage bei YouGov in Auftrag gegeben, um mögliche Sorgen hinsichtlich Jobsicherheit, Einkommenssicherheit und nicht zuletzt auch in Bezug auf Cybersicherheit zu eruieren.

Zu diesem Zweck haben wir eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, in welcher die Antworten von 504 zufällig ausgewählten, deutschen YouGov Panelisten eingeholt wurden.

Im Folgenden möchten wir Ihnen gerne die Ergebnisse präsentieren.

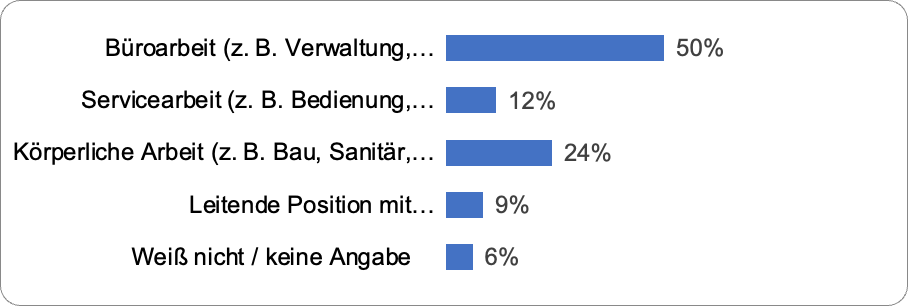

50 Prozent der Berufstätigen arbeiten im Büro – 45 Prozent beschreiben ihren Job als repetitiv

Wenn es um die Sorge geht, dass man seinen Job bald an KI verlieren könnte, sind zwei Aspekte besonders wichtig für die Betrachtung:

1. Handelt es sich um einen Bürojob, der hauptsächlich am Computer stattfindet?

2. Sind die Arbeitsabläufe repetitiv?

Beide Dimensionen sprechen nämlich dafür, dass die zugrundeliegende Tätigkeit – in naher Zukunft – besonders leicht automatisiert werden kann.

Welche der folgenden Beschreibungen trifft am besten auf Ihre Erwerbstätigkeit zu?

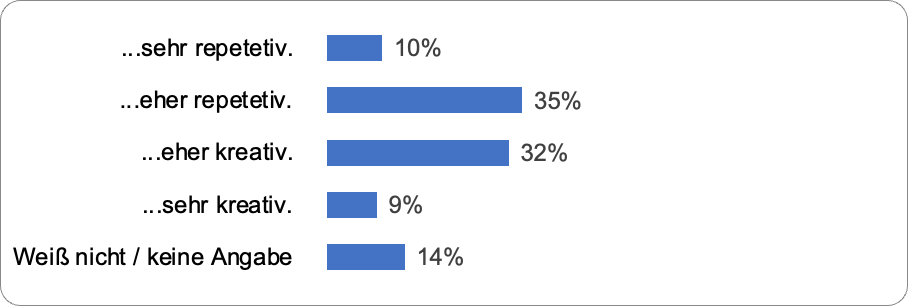

Empfinden Sie Ihre Erwerbstätigkeit als kreativ oder als repetetiv? Meine Erwerbstätigkeit ist...

Auf den ersten Blick sieht man bereits, dass das Automatisierungspotenzial auf dem deutschen Arbeitsmarkt sehr groß ist. 50 Prozent der befragten Erwerbstätigen arbeiten im Büro und 45 Prozent beschreiben ihre Arbeit als sehr oder eher repetitiv. Diese Arbeitsplätze sind schon heute in akuter Gefahr. Dass technologischer Fortschritt und Automatisierung Hand in Hand gehen, ist keine gewagte These. Ob in der Landwirtschaft oder in der industriellen Produktion, Menschen werden kurzerhand durch Maschinen ersetzt, sobald dies praktisch umsetzbar und ökonomisch sinnvoll ist. Durch den rapiden Siegeszug neuester KI-Entwicklungen (generative KI und LLMs sind hier hervorzuheben) sind es nun auch die geistigen Tätigkeiten, die ins Fadenkreuz der auf Profitmaximierung getrimmten Wirtschaft geraten sind.

Es kommt nicht von ungefähr, dass gerade die großen Tech-Giganten im Verlauf des Jahres 240.000 Stellen abgebaut haben. Sie sind es nämlich, die am Puls des technologischen Fortschritts sitzen und ganz konkret an der Weiterentwicklung der leistungsstärksten Frontier-Modelle mitwirken. Google, Meta, Microsoft, IBM & Co. wissen schon Monate vor der Öffentlichkeit, wozu ihre neuesten KI-Modelle in der Lage sein werden – lange bevor sie ihre Erkenntnisgewinne publizieren oder ihre KI in Produkte gießen. Ihr Verhalten kann deshalb als Lackmustest für zukünftige Entwicklungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt genutzt werden.

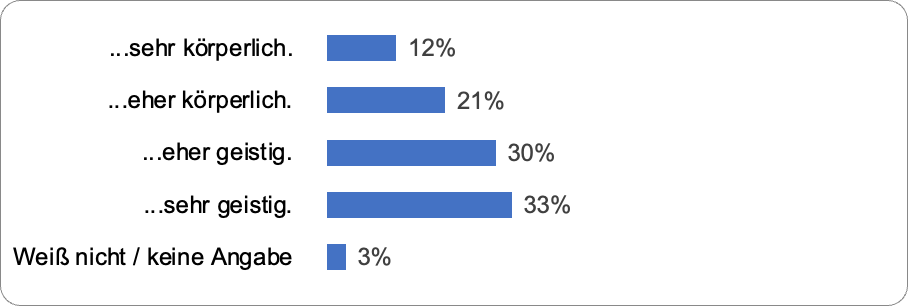

63 Prozent der befragten Arbeitnehmer beschreiben ihre Arbeit als vorwiegend geistig:

Empfinden Sie Ihre Erwerbstätigkeit als körperlich oder als geistig? Meine Erwerbstätigkeit ist...

Was lange Zeit als Kriterium für die Arbeitsplatzsicherheit galt – nämlich ob der eigene Job eher kognitiv als körperlich anspruchsvoll ist – muss im Lichte der neuesten KI-Entwicklungen nun als Risikofaktor betrachtet werden. Dieser Wandel mag für viele Menschen auf den ersten Blick gegen die Intuition gehen. Denn in der historischen Betrachtung des technologischen Fortschritts ging der Verdrängungseffekt auf dem Arbeitsmarkt stets in die gleiche Richtung: Weg von manuellen und körperlich schweren Tätigkeiten hin zur Büroarbeit. Vor der industriellen Revolution arbeitete die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung in der Landwirtschaft. In der EU arbeiten Stand 2020 nurmehr 4,2 Prozent der Erwerbstätigen im Agrarsektor – Tendenz sinkend.

Ähnlich sieht es in der industriellen Produktion aus, wo immer mehr Arbeitsabläufe von Präzisionsrobotern übernommen werden.

Diese Entwicklung galt die letzten zwei Jahrhunderte als eherne Regel. Arbeitnehmer konnten sich jedoch behelfen, indem sie sich höher qualifizierten und sich in kognitiv anspruchsvolle und meist auch besser bezahlte Arbeit hoch-flüchteten.

Mit der rapiden Implementation immer leistungsfähigerer KI-Modelle in den Wertschöpfungsprozess droht dieser synergetische Mechanismus zwischen Technologie und Arbeitsmarkt nun zu versagen.

Für Arbeitnehmer bleiben immer weniger Rückzugsmöglichkeiten, immer weniger Nischen, die sie noch besetzen können. In den kommenden Jahren werden es vor allem diejenigen Berufe sein, die ein Höchstmaß an filigraner Handarbeit in variabler, kaum standardisierbarer Umgebung erfordern. Physiotherapeuten, Restauratoren, Goldschmiede und Uhrmacher werden womöglich die letzten sein, die ihren Job an KI verlieren. Doch auch sie wird früher oder später dasselbe Schicksal ereilen, wie schon heute die Übersetzer oder Angestellte im Kundenservice großer Konzerne. Denn der Fortschritt der KI-Entwicklung kennt nur eine Richtung: Nach vorne. Wer das nicht glaubt, sollte sich einmal zwei der eindrucksvollsten Beispiele der jüngeren Vergangenheit ansehen, welche die riesigen Sprünge bei den motorischen Fähigkeiten in der KI-gestützten Robotik illustrieren:

- Google DeepMinds Roboter lernen – ohne jegliche Anweisung – Fußball zu spielen

- NVIDIA bringt Roboterhand das Drehen eines Stiftes bei – mittels KI-geschriebenem Trainingsprogramm!

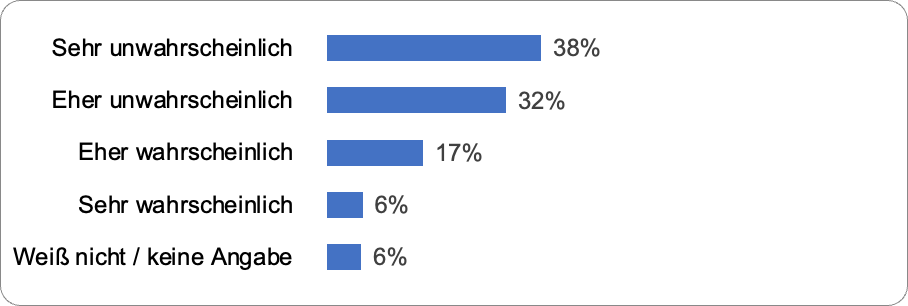

70 Prozent der deutschen Arbeitnehmer wähnen sich ihres Jobs sicher – 65 Prozent aller Befragten denken, dass der Mensch für KI unerreichbare Qualitäten besitzt

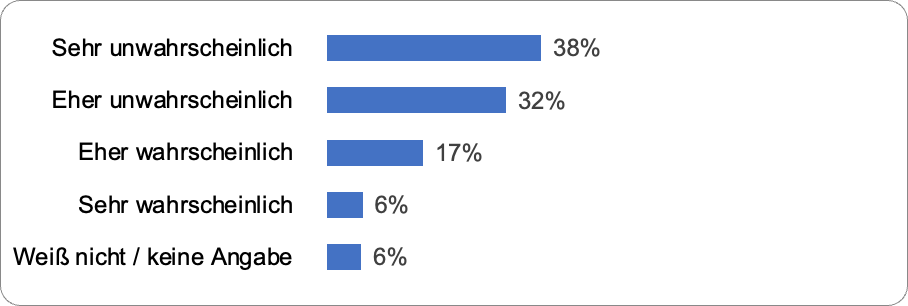

Auf die Frage „Für wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich halten Sie es, dass Ihre Arbeit innerhalb der nächsten fünf Jahren von einer Künstlichen Intelligenz (KI) übernommen wird?“ antworteten 38 Prozent mit „sehr unwahrscheinlich“ und 32 Prozent mit „Eher unwahrscheinlich“.

Für wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich halten Sie es, dass Ihre Arbeit innerhalb der nächsten fünf Jahren von einer Künstlichen Intelligenz (KI) übernommen wird?

Diese große Zuversicht lässt sich am besten Anhand der folgenden zwei Betrachtungen erklären.

Im folgenden Punkt wird nämlich die Frage behandelt, ob der Mensch fundamentale Qualitäten besitzt, die von einer KI niemals repliziert werden können, oder ob es nur eine Frage der Zeit ist, bis eine KI uns vollumfänglich übertreffen könnte.

65 Prozent sind davon überzeugt, dass der Mensch bestimmte Qualitäten besitzt, die eine KI niemals replizieren können wird. 26 Prozent glauben das nicht, neun Prozent sind sich unschlüssig.

Dass diese Meinung sich jedoch eher auf ein Bauchgefühl stützt und die Ergebnisse der aktuellen KI-Spitzenforschung kaum bis gar nicht berücksichtigt, zeigt folgendes Umfrageergebnis:

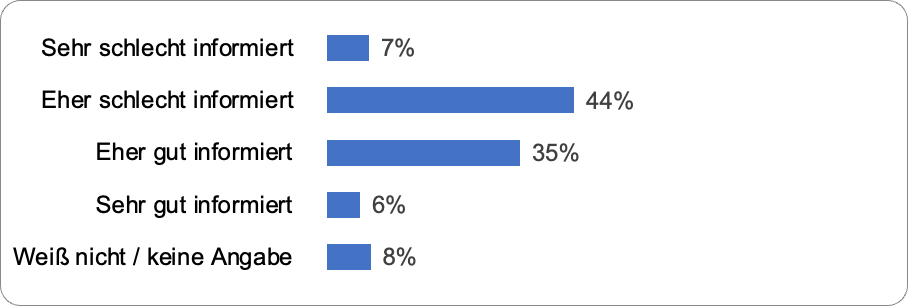

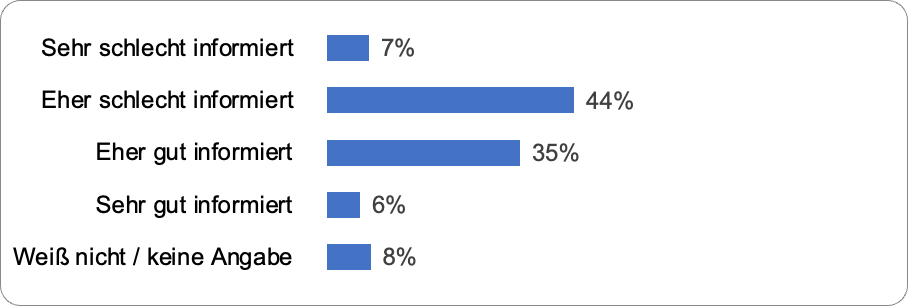

Wie gut oder schlecht sind Sie über den aktuellen Stand der Technik beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) informiert?

Über die Hälfte der Befragten gaben an, schlecht über den aktuellen Stand der Technik informiert zu sein. Das ist kein sonderlich überraschendes Ergebnis, da KI-Forschung für die meisten eine Randerscheinung in ihrem Leben ist. Sie basieren ihre Einschätzung auf den Informationen der breiteren öffentlichen Berichterstattung. Dort beschäftigt man sich jedoch vornehmlich mit ChatGPT, einem Large-Language-Modell der vorletzten Generation. Sein kurze Zeit später veröffentlichter Nachfolger GPT-4 ist bereits zehnmal größer und besser in jederlei Hinsicht. Die nächste KI-Generation befindet sich indes noch unter Verschluss und durchläuft derzeit diverse Sicherheitsprüfungen der Forscher.

Dem informierten Leser wird vielleicht noch die neuerliche, theaterreife und letztendlich gescheiterte Wochenend-Revolution im Hause OpenAI im Gedächtnis geblieben sein. Die Entlassung von CEO Sam Altman kam selbst für Insider überraschend. Als Grund wird die Entwicklung einer sogenannten AGI (Artificial General Intelligence) namens Q* (gesprochen: Q-Star) genannt, die unerwartete und eindrucksvolle Fähigkeiten besitzen soll. Kurz gesagt: Q* soll ein selbsterlerntes Verständnis für Mathematik besitzen, was für LLMs (Large Language Models) bisher eine unlösbare Aufgabe darstellte. Was auf den ersten Blick trivial erscheint, ist bei genauerer Betrachtung nichts weniger als ein Quantensprung. Denn Mathematik ist eine wichtige Voraussetzung für das Verständnis der Welt und für die Formulierung von Prognosen und Plänen. Hinzu kommt die Tatsache, dass die initiale Aneignung von Fähigkeiten die mit Abstand größte Hürde in der KI-Entwicklung darstellt. Die Verfeinerung und Skalierung dieser Fähigkeiten geht anschließend sehr schnell. Der Schritt von keinem Mathematikverständnis zu Grundschulmathe ist in diesem Fall länger als der von Grundschulmathe zur Relativitätstheorie.

Abschließend sei noch gesagt, dass die neuesten KI-Modelle nicht nur deutlich größer sind als ihre Vorgänger. Sie werden auch anhand völlig neuer Ansätze (s. Self-Play) trainiert. Dadurch verändert sich ihre Funktionsweise drastisch. Anstatt einfach nur gelernte Inhalte wiederzugeben, sind sie nun womöglich in der Lage, neue Erkenntnisse zu formulieren.

Wie auf kaum einem anderen Themengebiet macht es einen gewaltigen Unterschied, ob man gut oder schlecht informiert ist. ChatGPT wird kaum jemandem den Job wegnehmen. KI-Modelle der nächsten oder übernächsten Generation könnten jedoch – mindestens – die Arbeitswelt auf den Kopf stellen.

Dieser Aspekt ist besonders wichtig für die nächste Betrachtung.

44 Prozent der Deutschen sehen Notwendigkeit für ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE), um Verdrängungseffekte auf dem Arbeitsmarkt zu kompensieren

Nun ist es nicht nur eine Frage des Fortschritts bei der KI-Entwicklung, wie schnell und wie viele Arbeitsplätze zukünftig bedroht sein könnten. Es kommt auch auf die Geschwindigkeit der Implementation in verschiedenen Branchen an. Bis vor wenigen Jahren wurde befürchtet, dass die körperlichen Tätigkeiten als erstes durch KI ersetzt werden könnten. Doch der weltweit erste Streik eines gesamten Berufsstands, der als Reaktion auf KI-bedingte Verdrängungseffekte abgehalten wurde, ging von den Kreativen in Hollywood aus. Fast ein halbes Jahr dauerte der Arbeitskampf der Hollywood-Autoren. Sie sahen ihre berufliche Existenz durch ChatGPT und Co. akut bedroht und wehrten sich gegen die in ihrem Fahrwasser formulierten Knebelverträge der großen Film-Studios. Die professionellen Schreiber sollten zum Korrekturleser von KI-Drehbüchern degradiert und sukzessive obsolet gemacht werden.

Kurze Zeit später rief auch die US-Schauspielergewerkschaft zum Streik auf. Auch diesmal wurde gut fünf Monate um eine Einigung gerungen, wie sich ein weiterer kreativer Berufsstand gegen die KI-bedingte Marginalisierung wehren kann.

Selbst die deutsche Tagespresse hat sich eingehend mit diesen Streiks befasst. Sie können als erstes Warnzeichen verstanden werden, dass in Zukunft mit einem spürbaren Schwund von Arbeitsplätzen zu rechnen ist. Diese Bedenken spiegeln sich demnach auch recht deutlich in unserer Befragung wider, wenn es um die Frage nach einem Bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) geht:

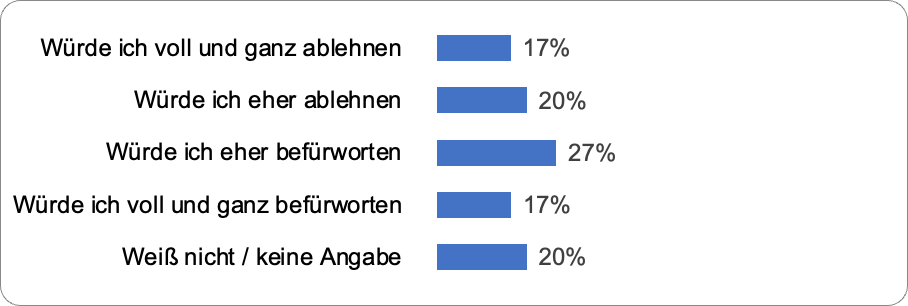

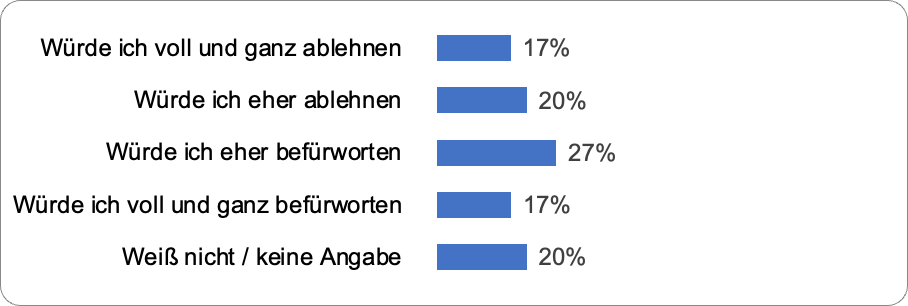

Inwiefern würden Sie es befürworten oder ablehnen, dass ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) eingeführt wird, um durch Künstliche Intelligenz (KI) bedingte Verdrängungseffekte auf dem Arbeitsmarkt abzufedern?

Auch der große Anteil von 20 Prozent an Unentschlossenen lässt auf große Verunsicherung und Ratlosigkeit in der Bevölkerung zurückschließen. Denn das langjährige Mantra der deutschen Arbeitsagentur „Fördern und Fordern“ funktioniert nur dann, wenn auch zukünftig genügend Arbeitsplätze – für Menschen – zur Verfügung stehen.

Über kurz oder lang müssen wir uns jedoch darauf einstellen, dass KI-Modelle immer weitere Fähigkeiten hinzugewinnen und ihre Arbeit immer zuverlässiger, schneller und besser verrichten werden. Wenn ein bestimmter Arbeitsplatz heute noch sicher erscheint, kann das bereits morgen schon ganz anders aussehen.

Der Politik muss nun die berechtigte Frage gestellt werden, ob sie bereits belastbare Pläne und Strategien entwickelt hat, um eine Zukunft jenseits der Erwerbsarbeit nicht zur Dystopie verkommen zu lassen. Denn gegen eine automatisierte Wertschöpfung ist prinzipiell nichts einzuwenden – so lange dabei niemand in Existenznot gerät und die Früchte der Automatisierung allen zugänglich gemacht werden.

Wird sich die Politik zeitnah mit einem BGE befassen? Diese Frage spaltet die deutsche Gesellschaft

Aussagen wie die des amtierenden Arbeitsminister Hubertus Heil, dass spätestens 2035 kein Arbeitsplatz mehr existieren werde, der nichts mit KI-Anwendungen zu tun habe, lassen auf eine sehr konservative Prognose der Politik zurückschließen. Auch die entkoppelte Entwicklung von Arbeitsproduktivität und Erwerbslohn, die nicht zuletzt auf die Digitalisierung der Arbeitswelt zurückzuführen ist, kann als mahnendes Beispiel angeführt werden. Eine Langzeitstudie in den USA hat ergeben, dass die Produktivität zwischen 1979 und 2021 um 64,6 Prozent gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum hat sich der Lohn der US-Amerikanischen Erwerbstätigen jedoch nur um 17,3 Prozent erhöht. Die hinzugekommenen Gewinne wurden der Studie zufolge vornehmlich vom oberen Management und Investoren abgeschöpft, was von den Studienautoren auf fehlgeleitete politische Weichenstellungen zurückzuführen ist.

Nun sind eben diese politischen Weichenstellungen in Deutschland sowie in den meisten anderen EU-Ländern deutlich arbeitnehmerfreundlicher ausgerichtet. Ob sie jedoch auch für die erwartbaren Schocks einer plötzlichen, KI-induzierten Entlassungswelle eingestellt sind, lässt sich bezweifeln.

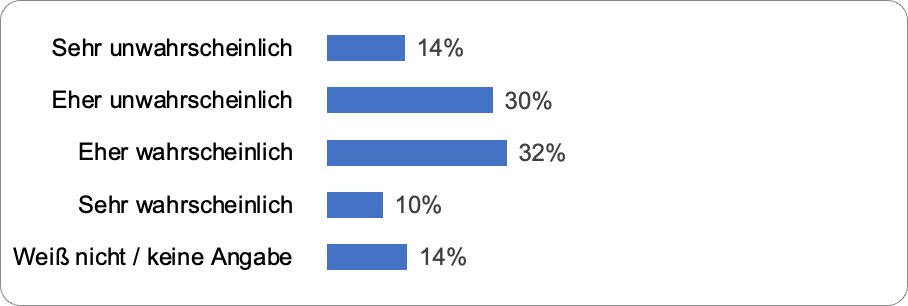

Dass die Frage, ob eine politische Diskussion rund um ein BGE innerhalb der nächsten fünf Jahre Gestalt annehmen wird, die deutsche Gesellschaft spaltet, sehen wir an unseren Befragungsergebnissen:

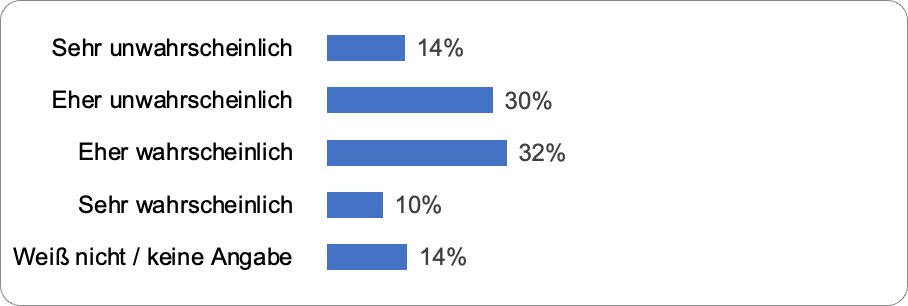

Für wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich halten Sie es, dass eine politische Diskussion rund ums Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) in den nächsten fünf Jahren konkrete Formen annehmen wird?

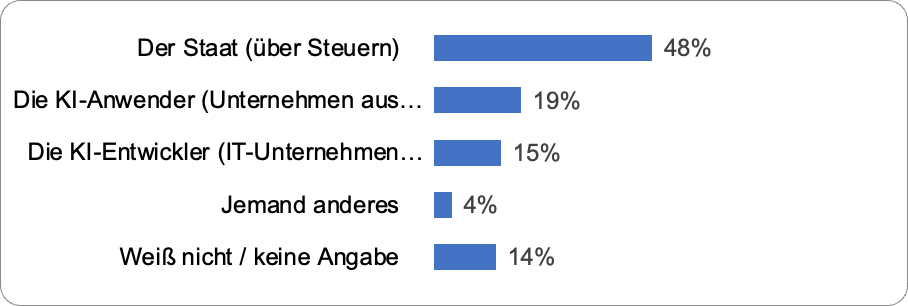

Ein BGE liegt in der Verantwortung des Staats, nicht der Wirtschaft

Wer soll ein BGE zahlen? Hier sind sich die Deutschen relativ einig: Der Staat.

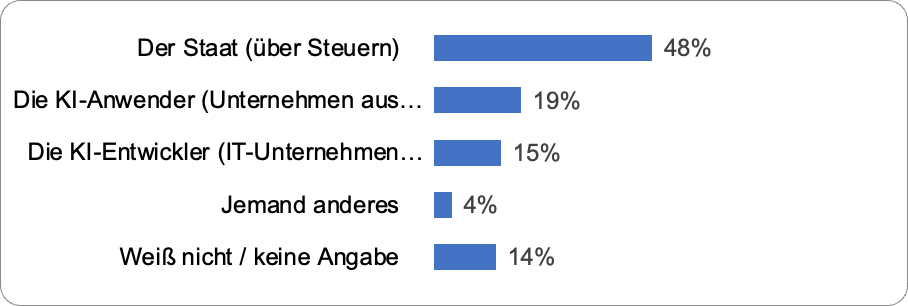

Wer sollte Ihrer Meinung nach ein solches Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) bezahlen?

Wenn immer weniger Leute noch einen Job finden können und gleichzeitig niemand verhungern soll, führt kein Weg an einem BGE vorbei. Dass die Verantwortung einer gerechten Verteilung der automatisierten Wertschöpfung vom Staat und nicht von einzelnen Unternehmen geregelt werden sollte – da sind sich die Deutschen ziemlich einig. Alles andere wäre auch eine große Überraschung gewesen. Schließlich ist die Umverteilung von Ressourcen eine der Kernaufgaben jeder Regierung.

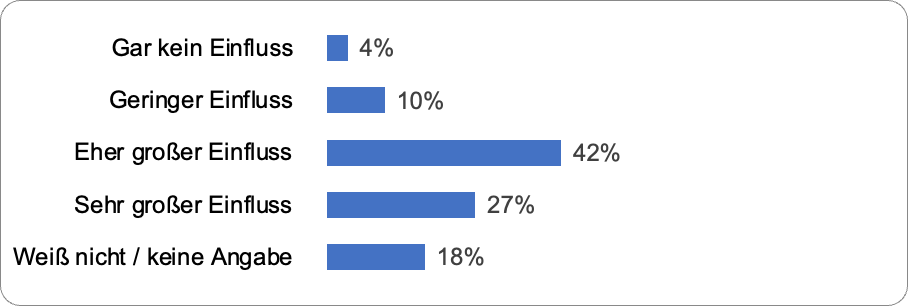

Der Einfluss von KI auf die allgemeine Cybersicherheit wird als sehr groß eingeschätzt

Seien es nun perfekt formulierte Phishing-E-Mails, vermeintlich journalistische Artikel zum Zwecke der Desinformation, verblüffend echt anmutende KI-Bilder oder von Chatbots geschriebener Schadcode: KI befeuert wie keine andere Technologie zuvor die Cyberkriminalität. Das bestätigen sowohl das „Bundeslagebild Cybercrime 2022“ des BKA als auch der Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland 2023 des BSI.

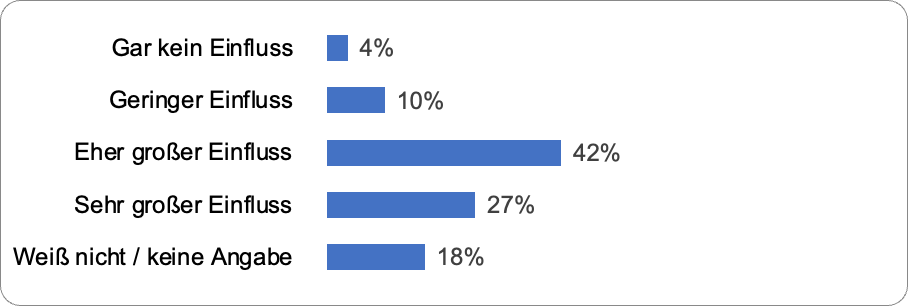

Auch die Befragten sehen aufgrund von KI große Veränderungen bei der Cybersicherheit:

Wie groß wird Ihrer Meinung nach der Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Cybersicherheit von Unternehmen und Privatpersonen in den nächsten 10 Jahren sein?

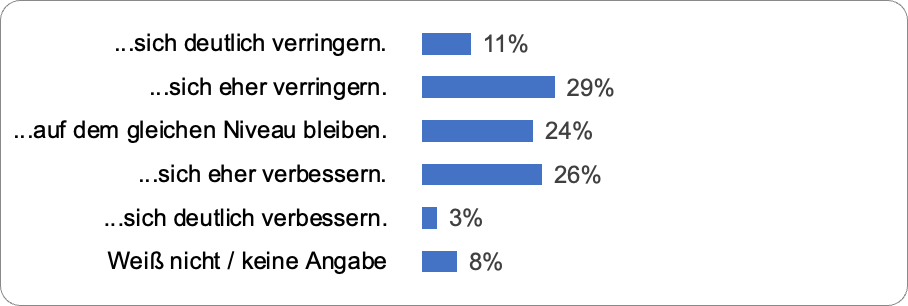

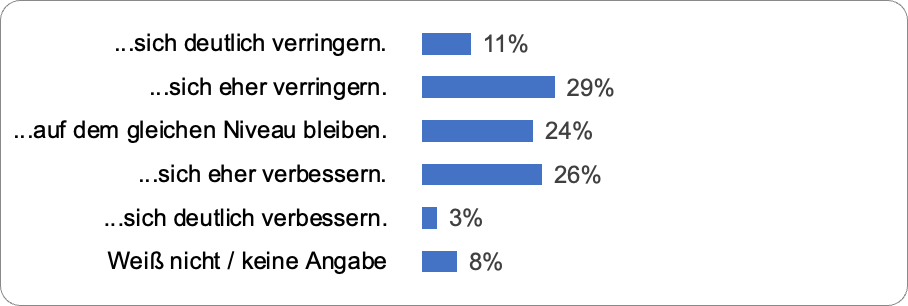

Ob KI hingegen eher einen Vorteil für Angreifer oder aber für die Verteidiger bieten wird, da gehen die Meinungen sehr deutlich und zu fast gleichen Teilen auseinander. Wird sich die Cybersicherheit also in naher Zukunft eher verringern oder eher verbessern? Hier sind die Antworten der deutschen Befragten:

Wird der Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI) die Cybersicherheit von Unternehmen und Privatpersonen Ihrer Meinung nach verbessern oder verringern? Die Cybersicherheit wird...

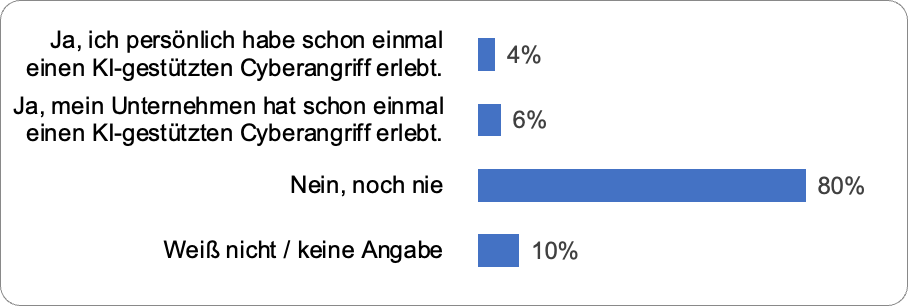

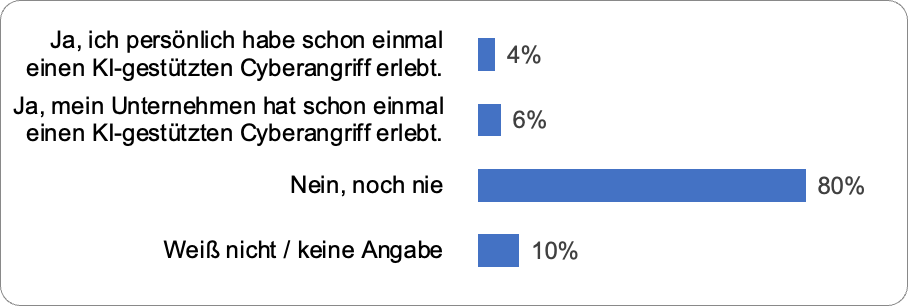

Die wenigsten Deutschen haben bisher einen KI-gestützten Cyberangriff erlebt

80 Prozent der Deutschen sind bislang von Cyberangriffen verschont geblieben, die eindeutig durch das ein oder andere KI-Tool gestützt wurden.

Haben Sie schon einmal einen KI-gestützten Cyberangriff erlebt?(Bitte wählen Sie alles zutreffende aus.)

Nun muss man dieses Resultat allerdings dahingehend relativ betrachten, dass viele der Einsatzmöglichkeiten von KI nur sehr schwer als solche erkennbar sind. Ist dies bei KI-generierten Bildern bei genauerem Hinsehen (noch) möglich, so kann ein KI-generierter Text oder gar KI-generierter Schadcode so gut wie nicht von menschgemachten Äquivalenten unterschieden werden.

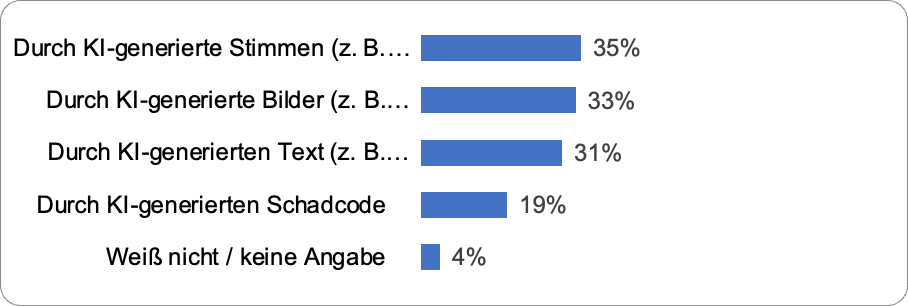

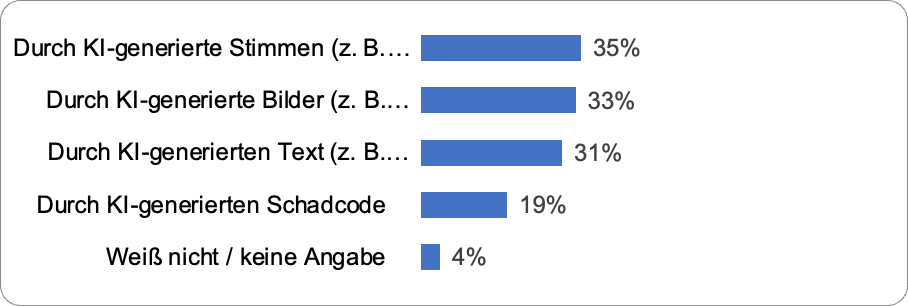

Diejenigen, die bereits laut eigener Aussage Opfer eines KI-gestützten Cyberangriffs wurden, berichten daher auch überwiegend von gefälschten Stimmen oder Bildern als Mittel der Wahl von Cyberkriminellen:

In welcher Form war dieser Cyberangriff durch KI-gestützt?(Bitte wählen Sie alles zutreffende aus.)

Es ist anzunehmen, dass der Anteil an KI-generierten Texten für kriminelle Zwecke systematisch unterschätzt wird. Insbesondere KI-generierte Falschmeldungen werden in Zeiten von Kriegen und Konflikten zur Meinungsmache genutzt. Speziell die sozialen Medien sind von diesen Auswirkungen betroffen, da hier kaum bis keine lückenlose Überprüfung und Moderation möglich ist – außer durch den Einsatz von KI.

KI kommt, ob wir wollen oder nicht – Es wird Zeit sich mit den Folgen auseinanderzusetzen

Mit KI verhält es sich wie mit der Politik: Es spielt keine Rolle, ob man sich für KI interessiert. KI wird sich für jedermann interessieren. Oder besser gesagt, KI wird in jeden Lebensbereich jedes Menschen Einzug halten. Je besser KI-Frontier-Modelle werden, je etablierter ihr Einsatz in Wirtschaft und Gesellschaft ist, desto mehr Wertschöpfung wird durch KI übernommen werden. Was das für uns Menschen bedeutet, das hängt ganz davon ab, wie wir im Hier und Jetzt die Weichen für die Zukunft stellen. Viele unserer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Systeme, die zum Teil über mehrere Jahrhunderte unverändert Bestand hatten, drohen nun in sich zusammenzufallen – außer wir passen sie an die neuen Bedingungen an. Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, der Wahrheit, der persönlichen Identität und nicht zuletzt der Sicherheit stehen auf dem Spiel. Sie können alle beantwortet werden, wenn wir uns jetzt sofort mit den nötigen Maßnahmen für die Zukunft beschäftigen. Ein BGE ist dabei erst der Anfang. Wir müssen uns mit der Frage der KI-Governance beschäftigen. Es darf nämlich nicht sein, dass eine Handvoll Tech-CEOs die wichtigste Technologie aller Zeiten im Alleingang und ohne jegliche Verantwortlichkeit verwalten. Wir brauchen eine internationale, demokratische Institution, die sich um den sicheren Einsatz künftiger KI-Modelle kümmert, die ihren Mehrwert zum Wohle aller gereichen lässt.

Um dieser gewaltigen, geopolitischen Aufgabe gerecht zu werden, benötigt es neben einem geschulten Sachverstand nicht zuletzt auch ein wenig Fantasie. Es reicht nämlich nicht, dem technologischen Fortschritt im legislativen Schweinsgalopp hinterherzuhecheln. Die Mühlen der Politik mahlen dafür viel zu langsam. Wir müssen die zukünftigen Entwicklungen vielmehr antizipieren und sie schon heute in den Prozess der Gesetzgebung einpreisen.

Das klingt nach sehr viel Arbeit für eine ungewisse Zukunft. Ist es auch – zum Teil. Arbeitsam wird es nämlich mit Sicherheit; die Zukunft ist hingegen recht konkret vorgezeichnet. Einzig das „Wann“ steht noch zur Diskussion.

Wird KI meinen Job übernehmen? Muss ein bedingungsloses Grundeinkommen her? Und wie steht es um die Cybersicherheit?

23.01.2024

Markus Reck

Ein gutes Jahr ist es nun her, da ChatGPT die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich gezogen und zugleich den Startschuss für eine gesamtgesellschaftliche Diskussion der Auswirkungen von KI auf unser tägliches Leben gegeben hat. Mit den neuesten Gerüchten um einen Paradigmenwechsel im Modell-Training (s. Q* von OpenAI) wird diese Debatte weiter befeuert und werden die Bedenken der Zukunftsforscher untermauert.

Neben die anfängliche Begeisterung über einen überraschend intelligenten Chatbot haben sich jedoch schnell auch Sorgen gemischt: Von „Mein Kind lässt seine Hausaufgaben von KI schreiben“ wurde schnell „Um Himmels Willen, ich könnte meinen Job bald an KI verlieren“.

Um sich ein genaueres Bild der Stimmungslage in Deutschland zu machen, hat Kafka Kommunikation eine Umfrage bei YouGov in Auftrag gegeben, um mögliche Sorgen hinsichtlich Jobsicherheit, Einkommenssicherheit und nicht zuletzt auch in Bezug auf Cybersicherheit zu eruieren.

Zu diesem Zweck haben wir eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, in welcher die Antworten von 504 zufällig ausgewählten, deutschen YouGov Panelisten eingeholt wurden.

Im Folgenden möchten wir Ihnen gerne die Ergebnisse präsentieren.

50 Prozent der Berufstätigen arbeiten im Büro – 45 Prozent beschreiben ihren Job als repetitiv

Wenn es um die Sorge geht, dass man seinen Job bald an KI verlieren könnte, sind zwei Aspekte besonders wichtig für die Betrachtung:

1. Handelt es sich um einen Bürojob, der hauptsächlich am Computer stattfindet?

2. Sind die Arbeitsabläufe repetitiv?

Beide Dimensionen sprechen nämlich dafür, dass die zugrundeliegende Tätigkeit – in naher Zukunft – besonders leicht automatisiert werden kann.

Welche der folgenden Beschreibungen trifft am besten auf Ihre Erwerbstätigkeit zu?

Empfinden Sie Ihre Erwerbstätigkeit als kreativ oder als repetetiv? Meine Erwerbstätigkeit ist...

Auf den ersten Blick sieht man bereits, dass das Automatisierungspotenzial auf dem deutschen Arbeitsmarkt sehr groß ist. 50 Prozent der befragten Erwerbstätigen arbeiten im Büro und 45 Prozent beschreiben ihre Arbeit als sehr oder eher repetitiv. Diese Arbeitsplätze sind schon heute in akuter Gefahr. Dass technologischer Fortschritt und Automatisierung Hand in Hand gehen, ist keine gewagte These. Ob in der Landwirtschaft oder in der industriellen Produktion, Menschen werden kurzerhand durch Maschinen ersetzt, sobald dies praktisch umsetzbar und ökonomisch sinnvoll ist. Durch den rapiden Siegeszug neuester KI-Entwicklungen (generative KI und LLMs sind hier hervorzuheben) sind es nun auch die geistigen Tätigkeiten, die ins Fadenkreuz der auf Profitmaximierung getrimmten Wirtschaft geraten sind.

Es kommt nicht von ungefähr, dass gerade die großen Tech-Giganten im Verlauf des Jahres 240.000 Stellen abgebaut haben. Sie sind es nämlich, die am Puls des technologischen Fortschritts sitzen und ganz konkret an der Weiterentwicklung der leistungsstärksten Frontier-Modelle mitwirken. Google, Meta, Microsoft, IBM & Co. wissen schon Monate vor der Öffentlichkeit, wozu ihre neuesten KI-Modelle in der Lage sein werden – lange bevor sie ihre Erkenntnisgewinne publizieren oder ihre KI in Produkte gießen. Ihr Verhalten kann deshalb als Lackmustest für zukünftige Entwicklungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt genutzt werden.

63 Prozent der befragten Arbeitnehmer beschreiben ihre Arbeit als vorwiegend geistig:

Empfinden Sie Ihre Erwerbstätigkeit als körperlich oder als geistig? Meine Erwerbstätigkeit ist...

Was lange Zeit als Kriterium für die Arbeitsplatzsicherheit galt – nämlich ob der eigene Job eher kognitiv als körperlich anspruchsvoll ist – muss im Lichte der neuesten KI-Entwicklungen nun als Risikofaktor betrachtet werden. Dieser Wandel mag für viele Menschen auf den ersten Blick gegen die Intuition gehen. Denn in der historischen Betrachtung des technologischen Fortschritts ging der Verdrängungseffekt auf dem Arbeitsmarkt stets in die gleiche Richtung: Weg von manuellen und körperlich schweren Tätigkeiten hin zur Büroarbeit. Vor der industriellen Revolution arbeitete die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung in der Landwirtschaft. In der EU arbeiten Stand 2020 nurmehr 4,2 Prozent der Erwerbstätigen im Agrarsektor – Tendenz sinkend.

Ähnlich sieht es in der industriellen Produktion aus, wo immer mehr Arbeitsabläufe von Präzisionsrobotern übernommen werden.

Diese Entwicklung galt die letzten zwei Jahrhunderte als eherne Regel. Arbeitnehmer konnten sich jedoch behelfen, indem sie sich höher qualifizierten und sich in kognitiv anspruchsvolle und meist auch besser bezahlte Arbeit hoch-flüchteten.

Mit der rapiden Implementation immer leistungsfähigerer KI-Modelle in den Wertschöpfungsprozess droht dieser synergetische Mechanismus zwischen Technologie und Arbeitsmarkt nun zu versagen.

Für Arbeitnehmer bleiben immer weniger Rückzugsmöglichkeiten, immer weniger Nischen, die sie noch besetzen können. In den kommenden Jahren werden es vor allem diejenigen Berufe sein, die ein Höchstmaß an filigraner Handarbeit in variabler, kaum standardisierbarer Umgebung erfordern. Physiotherapeuten, Restauratoren, Goldschmiede und Uhrmacher werden womöglich die letzten sein, die ihren Job an KI verlieren. Doch auch sie wird früher oder später dasselbe Schicksal ereilen, wie schon heute die Übersetzer oder Angestellte im Kundenservice großer Konzerne. Denn der Fortschritt der KI-Entwicklung kennt nur eine Richtung: Nach vorne. Wer das nicht glaubt, sollte sich einmal zwei der eindrucksvollsten Beispiele der jüngeren Vergangenheit ansehen, welche die riesigen Sprünge bei den motorischen Fähigkeiten in der KI-gestützten Robotik illustrieren:

- Google DeepMinds Roboter lernen – ohne jegliche Anweisung – Fußball zu spielen

- NVIDIA bringt Roboterhand das Drehen eines Stiftes bei – mittels KI-geschriebenem Trainingsprogramm!

70 Prozent der deutschen Arbeitnehmer wähnen sich ihres Jobs sicher – 65 Prozent aller Befragten denken, dass der Mensch für KI unerreichbare Qualitäten besitzt

Auf die Frage „Für wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich halten Sie es, dass Ihre Arbeit innerhalb der nächsten fünf Jahren von einer Künstlichen Intelligenz (KI) übernommen wird?“ antworteten 38 Prozent mit „sehr unwahrscheinlich“ und 32 Prozent mit „Eher unwahrscheinlich“.

Für wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich halten Sie es, dass Ihre Arbeit innerhalb der nächsten fünf Jahren von einer Künstlichen Intelligenz (KI) übernommen wird?

Diese große Zuversicht lässt sich am besten Anhand der folgenden zwei Betrachtungen erklären.

Im folgenden Punkt wird nämlich die Frage behandelt, ob der Mensch fundamentale Qualitäten besitzt, die von einer KI niemals repliziert werden können, oder ob es nur eine Frage der Zeit ist, bis eine KI uns vollumfänglich übertreffen könnte.

65 Prozent sind davon überzeugt, dass der Mensch bestimmte Qualitäten besitzt, die eine KI niemals replizieren können wird. 26 Prozent glauben das nicht, neun Prozent sind sich unschlüssig.

Dass diese Meinung sich jedoch eher auf ein Bauchgefühl stützt und die Ergebnisse der aktuellen KI-Spitzenforschung kaum bis gar nicht berücksichtigt, zeigt folgendes Umfrageergebnis:

Wie gut oder schlecht sind Sie über den aktuellen Stand der Technik beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) informiert?

Über die Hälfte der Befragten gaben an, schlecht über den aktuellen Stand der Technik informiert zu sein. Das ist kein sonderlich überraschendes Ergebnis, da KI-Forschung für die meisten eine Randerscheinung in ihrem Leben ist. Sie basieren ihre Einschätzung auf den Informationen der breiteren öffentlichen Berichterstattung. Dort beschäftigt man sich jedoch vornehmlich mit ChatGPT, einem Large-Language-Modell der vorletzten Generation. Sein kurze Zeit später veröffentlichter Nachfolger GPT-4 ist bereits zehnmal größer und besser in jederlei Hinsicht. Die nächste KI-Generation befindet sich indes noch unter Verschluss und durchläuft derzeit diverse Sicherheitsprüfungen der Forscher.

Dem informierten Leser wird vielleicht noch die neuerliche, theaterreife und letztendlich gescheiterte Wochenend-Revolution im Hause OpenAI im Gedächtnis geblieben sein. Die Entlassung von CEO Sam Altman kam selbst für Insider überraschend. Als Grund wird die Entwicklung einer sogenannten AGI (Artificial General Intelligence) namens Q* (gesprochen: Q-Star) genannt, die unerwartete und eindrucksvolle Fähigkeiten besitzen soll. Kurz gesagt: Q* soll ein selbsterlerntes Verständnis für Mathematik besitzen, was für LLMs (Large Language Models) bisher eine unlösbare Aufgabe darstellte. Was auf den ersten Blick trivial erscheint, ist bei genauerer Betrachtung nichts weniger als ein Quantensprung. Denn Mathematik ist eine wichtige Voraussetzung für das Verständnis der Welt und für die Formulierung von Prognosen und Plänen. Hinzu kommt die Tatsache, dass die initiale Aneignung von Fähigkeiten die mit Abstand größte Hürde in der KI-Entwicklung darstellt. Die Verfeinerung und Skalierung dieser Fähigkeiten geht anschließend sehr schnell. Der Schritt von keinem Mathematikverständnis zu Grundschulmathe ist in diesem Fall länger als der von Grundschulmathe zur Relativitätstheorie.

Abschließend sei noch gesagt, dass die neuesten KI-Modelle nicht nur deutlich größer sind als ihre Vorgänger. Sie werden auch anhand völlig neuer Ansätze (s. Self-Play) trainiert. Dadurch verändert sich ihre Funktionsweise drastisch. Anstatt einfach nur gelernte Inhalte wiederzugeben, sind sie nun womöglich in der Lage, neue Erkenntnisse zu formulieren.

Wie auf kaum einem anderen Themengebiet macht es einen gewaltigen Unterschied, ob man gut oder schlecht informiert ist. ChatGPT wird kaum jemandem den Job wegnehmen. KI-Modelle der nächsten oder übernächsten Generation könnten jedoch – mindestens – die Arbeitswelt auf den Kopf stellen.

Dieser Aspekt ist besonders wichtig für die nächste Betrachtung.

44 Prozent der Deutschen sehen Notwendigkeit für ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE), um Verdrängungseffekte auf dem Arbeitsmarkt zu kompensieren

Nun ist es nicht nur eine Frage des Fortschritts bei der KI-Entwicklung, wie schnell und wie viele Arbeitsplätze zukünftig bedroht sein könnten. Es kommt auch auf die Geschwindigkeit der Implementation in verschiedenen Branchen an. Bis vor wenigen Jahren wurde befürchtet, dass die körperlichen Tätigkeiten als erstes durch KI ersetzt werden könnten. Doch der weltweit erste Streik eines gesamten Berufsstands, der als Reaktion auf KI-bedingte Verdrängungseffekte abgehalten wurde, ging von den Kreativen in Hollywood aus. Fast ein halbes Jahr dauerte der Arbeitskampf der Hollywood-Autoren. Sie sahen ihre berufliche Existenz durch ChatGPT und Co. akut bedroht und wehrten sich gegen die in ihrem Fahrwasser formulierten Knebelverträge der großen Film-Studios. Die professionellen Schreiber sollten zum Korrekturleser von KI-Drehbüchern degradiert und sukzessive obsolet gemacht werden.

Kurze Zeit später rief auch die US-Schauspielergewerkschaft zum Streik auf. Auch diesmal wurde gut fünf Monate um eine Einigung gerungen, wie sich ein weiterer kreativer Berufsstand gegen die KI-bedingte Marginalisierung wehren kann.

Selbst die deutsche Tagespresse hat sich eingehend mit diesen Streiks befasst. Sie können als erstes Warnzeichen verstanden werden, dass in Zukunft mit einem spürbaren Schwund von Arbeitsplätzen zu rechnen ist. Diese Bedenken spiegeln sich demnach auch recht deutlich in unserer Befragung wider, wenn es um die Frage nach einem Bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) geht:

Inwiefern würden Sie es befürworten oder ablehnen, dass ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) eingeführt wird, um durch Künstliche Intelligenz (KI) bedingte Verdrängungseffekte auf dem Arbeitsmarkt abzufedern?

Auch der große Anteil von 20 Prozent an Unentschlossenen lässt auf große Verunsicherung und Ratlosigkeit in der Bevölkerung zurückschließen. Denn das langjährige Mantra der deutschen Arbeitsagentur „Fördern und Fordern“ funktioniert nur dann, wenn auch zukünftig genügend Arbeitsplätze – für Menschen – zur Verfügung stehen.

Über kurz oder lang müssen wir uns jedoch darauf einstellen, dass KI-Modelle immer weitere Fähigkeiten hinzugewinnen und ihre Arbeit immer zuverlässiger, schneller und besser verrichten werden. Wenn ein bestimmter Arbeitsplatz heute noch sicher erscheint, kann das bereits morgen schon ganz anders aussehen.

Der Politik muss nun die berechtigte Frage gestellt werden, ob sie bereits belastbare Pläne und Strategien entwickelt hat, um eine Zukunft jenseits der Erwerbsarbeit nicht zur Dystopie verkommen zu lassen. Denn gegen eine automatisierte Wertschöpfung ist prinzipiell nichts einzuwenden – so lange dabei niemand in Existenznot gerät und die Früchte der Automatisierung allen zugänglich gemacht werden.

Wird sich die Politik zeitnah mit einem BGE befassen? Diese Frage spaltet die deutsche Gesellschaft

Aussagen wie die des amtierenden Arbeitsminister Hubertus Heil, dass spätestens 2035 kein Arbeitsplatz mehr existieren werde, der nichts mit KI-Anwendungen zu tun habe, lassen auf eine sehr konservative Prognose der Politik zurückschließen. Auch die entkoppelte Entwicklung von Arbeitsproduktivität und Erwerbslohn, die nicht zuletzt auf die Digitalisierung der Arbeitswelt zurückzuführen ist, kann als mahnendes Beispiel angeführt werden. Eine Langzeitstudie in den USA hat ergeben, dass die Produktivität zwischen 1979 und 2021 um 64,6 Prozent gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum hat sich der Lohn der US-Amerikanischen Erwerbstätigen jedoch nur um 17,3 Prozent erhöht. Die hinzugekommenen Gewinne wurden der Studie zufolge vornehmlich vom oberen Management und Investoren abgeschöpft, was von den Studienautoren auf fehlgeleitete politische Weichenstellungen zurückzuführen ist.

Nun sind eben diese politischen Weichenstellungen in Deutschland sowie in den meisten anderen EU-Ländern deutlich arbeitnehmerfreundlicher ausgerichtet. Ob sie jedoch auch für die erwartbaren Schocks einer plötzlichen, KI-induzierten Entlassungswelle eingestellt sind, lässt sich bezweifeln.

Dass die Frage, ob eine politische Diskussion rund um ein BGE innerhalb der nächsten fünf Jahre Gestalt annehmen wird, die deutsche Gesellschaft spaltet, sehen wir an unseren Befragungsergebnissen:

Für wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich halten Sie es, dass eine politische Diskussion rund ums Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) in den nächsten fünf Jahren konkrete Formen annehmen wird?

Ein BGE liegt in der Verantwortung des Staats, nicht der Wirtschaft

Wer soll ein BGE zahlen? Hier sind sich die Deutschen relativ einig: Der Staat.

Wer sollte Ihrer Meinung nach ein solches Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) bezahlen?

Wenn immer weniger Leute noch einen Job finden können und gleichzeitig niemand verhungern soll, führt kein Weg an einem BGE vorbei. Dass die Verantwortung einer gerechten Verteilung der automatisierten Wertschöpfung vom Staat und nicht von einzelnen Unternehmen geregelt werden sollte – da sind sich die Deutschen ziemlich einig. Alles andere wäre auch eine große Überraschung gewesen. Schließlich ist die Umverteilung von Ressourcen eine der Kernaufgaben jeder Regierung.

Der Einfluss von KI auf die allgemeine Cybersicherheit wird als sehr groß eingeschätzt

Seien es nun perfekt formulierte Phishing-E-Mails, vermeintlich journalistische Artikel zum Zwecke der Desinformation, verblüffend echt anmutende KI-Bilder oder von Chatbots geschriebener Schadcode: KI befeuert wie keine andere Technologie zuvor die Cyberkriminalität. Das bestätigen sowohl das „Bundeslagebild Cybercrime 2022“ des BKA als auch der Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland 2023 des BSI.

Auch die Befragten sehen aufgrund von KI große Veränderungen bei der Cybersicherheit:

Wie groß wird Ihrer Meinung nach der Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Cybersicherheit von Unternehmen und Privatpersonen in den nächsten 10 Jahren sein?

Ob KI hingegen eher einen Vorteil für Angreifer oder aber für die Verteidiger bieten wird, da gehen die Meinungen sehr deutlich und zu fast gleichen Teilen auseinander. Wird sich die Cybersicherheit also in naher Zukunft eher verringern oder eher verbessern? Hier sind die Antworten der deutschen Befragten:

Wird der Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI) die Cybersicherheit von Unternehmen und Privatpersonen Ihrer Meinung nach verbessern oder verringern? Die Cybersicherheit wird...

Die wenigsten Deutschen haben bisher einen KI-gestützten Cyberangriff erlebt

80 Prozent der Deutschen sind bislang von Cyberangriffen verschont geblieben, die eindeutig durch das ein oder andere KI-Tool gestützt wurden.

Haben Sie schon einmal einen KI-gestützten Cyberangriff erlebt?(Bitte wählen Sie alles zutreffende aus.)

Nun muss man dieses Resultat allerdings dahingehend relativ betrachten, dass viele der Einsatzmöglichkeiten von KI nur sehr schwer als solche erkennbar sind. Ist dies bei KI-generierten Bildern bei genauerem Hinsehen (noch) möglich, so kann ein KI-generierter Text oder gar KI-generierter Schadcode so gut wie nicht von menschgemachten Äquivalenten unterschieden werden.

Diejenigen, die bereits laut eigener Aussage Opfer eines KI-gestützten Cyberangriffs wurden, berichten daher auch überwiegend von gefälschten Stimmen oder Bildern als Mittel der Wahl von Cyberkriminellen:

In welcher Form war dieser Cyberangriff durch KI-gestützt?(Bitte wählen Sie alles zutreffende aus.)

Es ist anzunehmen, dass der Anteil an KI-generierten Texten für kriminelle Zwecke systematisch unterschätzt wird. Insbesondere KI-generierte Falschmeldungen werden in Zeiten von Kriegen und Konflikten zur Meinungsmache genutzt. Speziell die sozialen Medien sind von diesen Auswirkungen betroffen, da hier kaum bis keine lückenlose Überprüfung und Moderation möglich ist – außer durch den Einsatz von KI.

KI kommt, ob wir wollen oder nicht – Es wird Zeit sich mit den Folgen auseinanderzusetzen

Mit KI verhält es sich wie mit der Politik: Es spielt keine Rolle, ob man sich für KI interessiert. KI wird sich für jedermann interessieren. Oder besser gesagt, KI wird in jeden Lebensbereich jedes Menschen Einzug halten. Je besser KI-Frontier-Modelle werden, je etablierter ihr Einsatz in Wirtschaft und Gesellschaft ist, desto mehr Wertschöpfung wird durch KI übernommen werden. Was das für uns Menschen bedeutet, das hängt ganz davon ab, wie wir im Hier und Jetzt die Weichen für die Zukunft stellen. Viele unserer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Systeme, die zum Teil über mehrere Jahrhunderte unverändert Bestand hatten, drohen nun in sich zusammenzufallen – außer wir passen sie an die neuen Bedingungen an. Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, der Wahrheit, der persönlichen Identität und nicht zuletzt der Sicherheit stehen auf dem Spiel. Sie können alle beantwortet werden, wenn wir uns jetzt sofort mit den nötigen Maßnahmen für die Zukunft beschäftigen. Ein BGE ist dabei erst der Anfang. Wir müssen uns mit der Frage der KI-Governance beschäftigen. Es darf nämlich nicht sein, dass eine Handvoll Tech-CEOs die wichtigste Technologie aller Zeiten im Alleingang und ohne jegliche Verantwortlichkeit verwalten. Wir brauchen eine internationale, demokratische Institution, die sich um den sicheren Einsatz künftiger KI-Modelle kümmert, die ihren Mehrwert zum Wohle aller gereichen lässt.

Um dieser gewaltigen, geopolitischen Aufgabe gerecht zu werden, benötigt es neben einem geschulten Sachverstand nicht zuletzt auch ein wenig Fantasie. Es reicht nämlich nicht, dem technologischen Fortschritt im legislativen Schweinsgalopp hinterherzuhecheln. Die Mühlen der Politik mahlen dafür viel zu langsam. Wir müssen die zukünftigen Entwicklungen vielmehr antizipieren und sie schon heute in den Prozess der Gesetzgebung einpreisen.

Das klingt nach sehr viel Arbeit für eine ungewisse Zukunft. Ist es auch – zum Teil. Arbeitsam wird es nämlich mit Sicherheit; die Zukunft ist hingegen recht konkret vorgezeichnet. Einzig das „Wann“ steht noch zur Diskussion.